Der Rheinkulturpfad

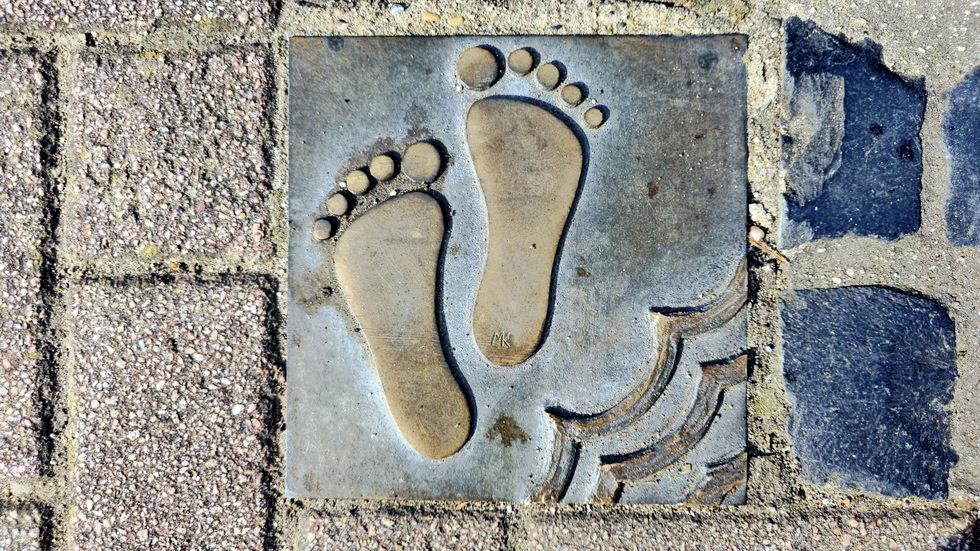

Jeder Ehrenbreitsteiner und die Besucher des Ehrenbreitsteiner Rheinufers kennen Teile dieses Pfades, wissen aber nicht, dass sie zum Rheinkulturpfad gehören. Auch das Logo werden viele nicht zuordnen können, ist es doch leicht zu übersehen.

Was ist der Rheinkulturpfad?

Logo

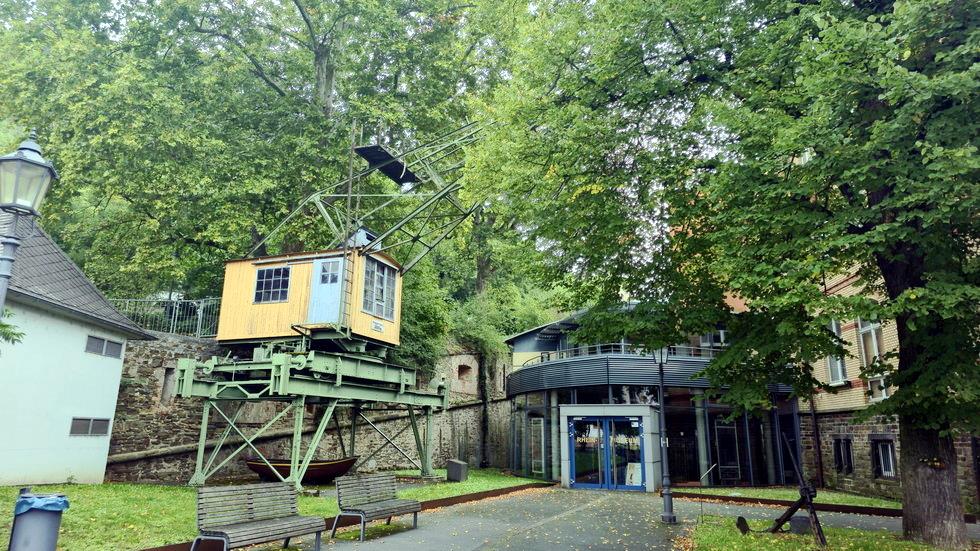

Er wurde 2006 ins Leben gerufen. Der Weg erstreckt sich am rechten Rheinufer über eine Länge von etwa 3 km und beginnt am Rheinmuseum mit dem „Verladekran von der Lahn“. Neun (nicht 8, wie es in der Broschüre steht) Stationen ziehen sich entlang des Ehrenbreitsteiner Ufers vom Rhein-Museum bis zur Rhein-Marina „Kaiser Wilhelm“. Er setzt sich fort am Pfaffendorfer Ufer mit 8 weiteren Stationen.Bronzetafeln auf Basaltblöcken geben Auskunft über verschiedene rheinische Themen – vom Ladekran über Burgen bis hin zu Bunkerbooten und dem Rheinausbau.

Führungen können beim Rhein-Museum angefragt werden. Die nächste Führung findet am 16.10.2025 um 17:00 Uhr statt. Informationen beim Rhein-Museum.

Ich habe mich bei der Bearbeitung des Rheinkulturpfades an die Broschüre, herausgegeben vom Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz, gehalten. Ich habe dabei Unstimmigkeiten bei der Anzahl der Bronzetafeln festgestellt, und habe bei der Stadt Koblenz nachgefragt. Diese verwies mich an das Rhein-Museum Koblenz als dem Initiator des Rheinkulturpfades. Aber auch dort konnte man nicht weiter helfen und verwies seinerseits auf die bereits bekannte Broschüre der Stadt Koblenz. Deswegen habe ich beschlossen, den Pfad neu zu begehen und gebe die GPS-Daten der Tafel-Standorte im DDD-Format an, die ich heute, am 01. Oktober 2025, für das Ehrenbreitsteiner Ufer einzeln festgestellt habe. Die Daten für das Pfaffendorfer Ufer folgen.

Die Stationen des Rheinkulturpfades.

Ich werde die Texte der Informationstafeln niederschreiben, obwohl diese auch auf den Tafeln recht gut zu lesen sind.

Standort Rhein-Museum

Tafel 1

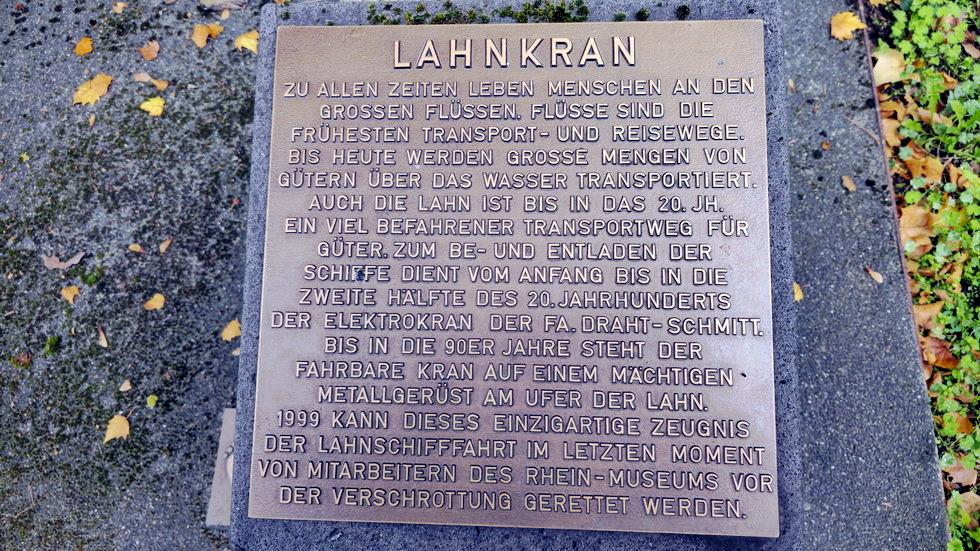

Lahnkran

GPS 50.360894, 7.611516

Zu allen Zeiten leben Menschen an den großen Flüssen. Flüsse sind die frühesten Transport- und Reisewege. Bis heute werden große Mengen von Gütern über das Wasser transportiert. Auch die Lahn ist bis in das 20. Jahrhundert ein viel befahrener Transportweg für Güter. Zum Be- und Entladen der Schiffe dient vom Anfang bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts der Elektrokran der Fa. Draht-Schmitt. Bis in die 90er Jahre steht der fahrbare Kran auf einem mächtigen Metallgerüst am Ufer der Lahn. 1999 kann dieses einzigartige Zeugnis der Lahnschifffahrt im letzten Moment von Mitarbeitern des Rhein-Museums vor der Verschrottung gerettet werden.

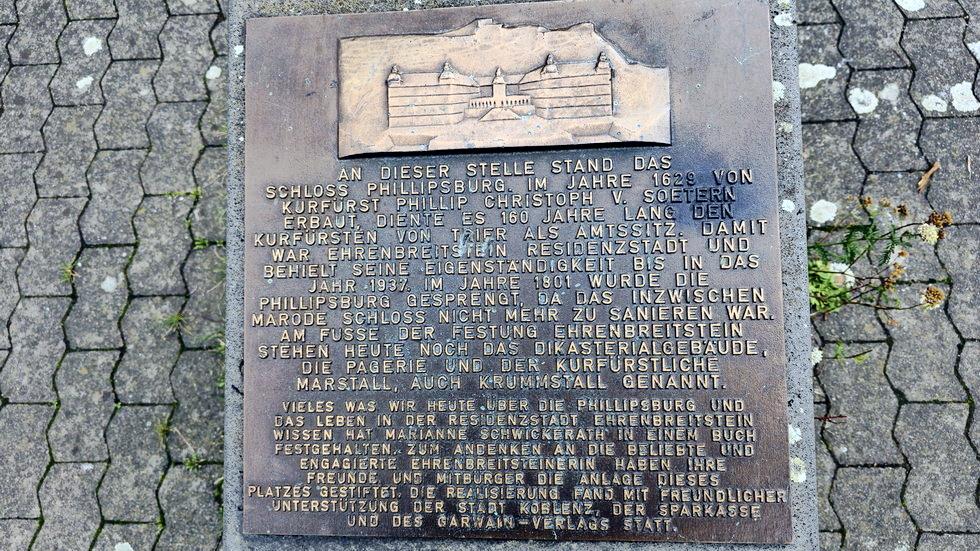

Standort Phillipsburg

Modell der Phillipsburg

Quelle: Mittelrhein Museum

Tafel 2

Noch zu erkennende Reste

am Neuwieder Tor

Schloss Phillipsburg

GPS 50.364693, 7.610774

An dieser Stelle stand das Schloss Phillipsburg. Im Jahre 1628 von Kurfürst Phillip Christoph von Soetern erbaut, diente es 160 Jahre lang den Kurfürsten von Trier als Amtssitz. Damit war Ehrenbreitstein Residenzstadt und behielt seine Eigenständigkeit bis in das Jahr 1937. Im Jahre 1801 wurde die Phillipsburg gesprengt, da das inzwischen marode Schloss nicht mehr zu sanieren war. Am Fuße der Festung Ehrenbreitstein stehen heute noch das Dikasterialgebäude, die Pagerie und der kurfürstliche Marstall, auch Krummstall genannt.

Vieles was wir heute über die Phillipsburg und das Leben in der Residenzstadt Ehrenbreitstein wissen, hat Marianne Schwickerath in einem Buch festgehalten. Zum Andenken an die beliebte und engagierte Ehrenbreitsteinerin haben ihre Freunde und Mitbürger die Anlage dieses Platzes gestiftet. Die Realisierung fand mit freundlicher Unterstützung der Stadt Koblenz, der Sparkasse und des Garwein-Verlags statt.

Steiger Bunkerboot

Tafel 3

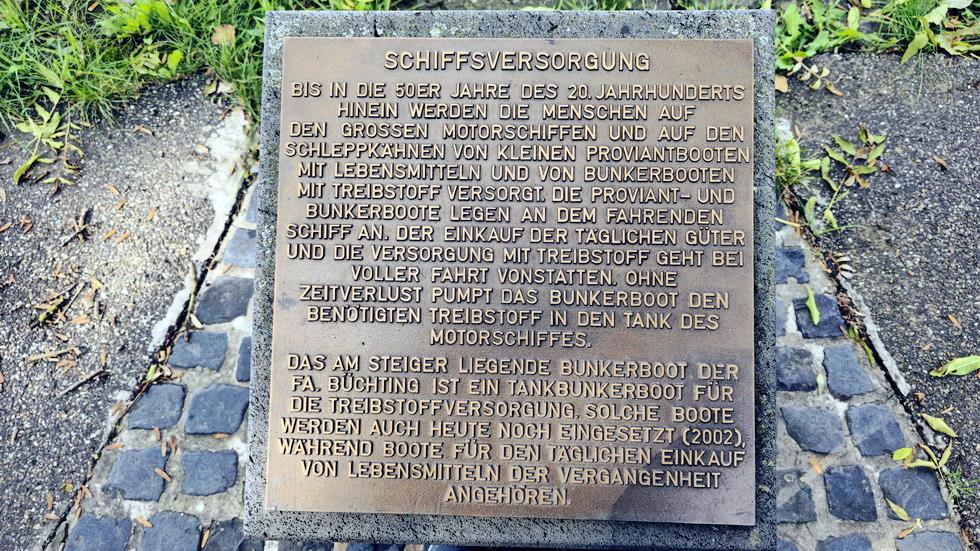

Schiffsversorgung

GPS 50.359932, 7.609371

Bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein werden Menschen auf den großen Motorschiffen und auf den Schleppkähnen von kleinen Proviantbooten mit Lebensmitteln und von Bunkerbooten mit Treibstoff versorgt. Die Proviant- und Bunkerboote legen an dem fahrenden Schiff an. Der Einkauf der täglichen Güter und die Versorgung mit Treibstoff geht bei voller Fahrt vonstatten. Ohne Zeitverlust pumpt das Bunkerboot den benötigten Treibstoff in den Tank des Motorschiffs.

Das am Steiger liegende Bunkerboot der Fa. Büchting ist ein Tankbunkerboot für die Treibstoffversorgung. Solche Boote werden auch heute noch eingesetzt (2002), während Boote für den täglichen Einkauf von Lebensmitteln der Vergangenheit angehören.

Schiffsanker

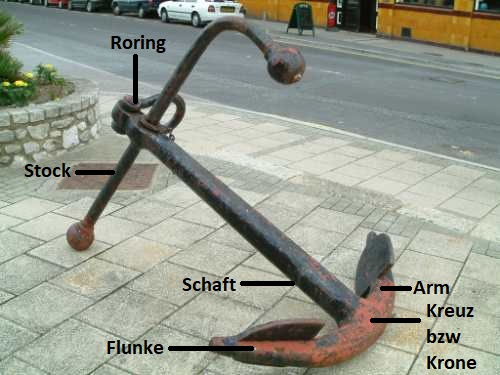

Teile Stockanker

Tafel 4

Pflugscharanker

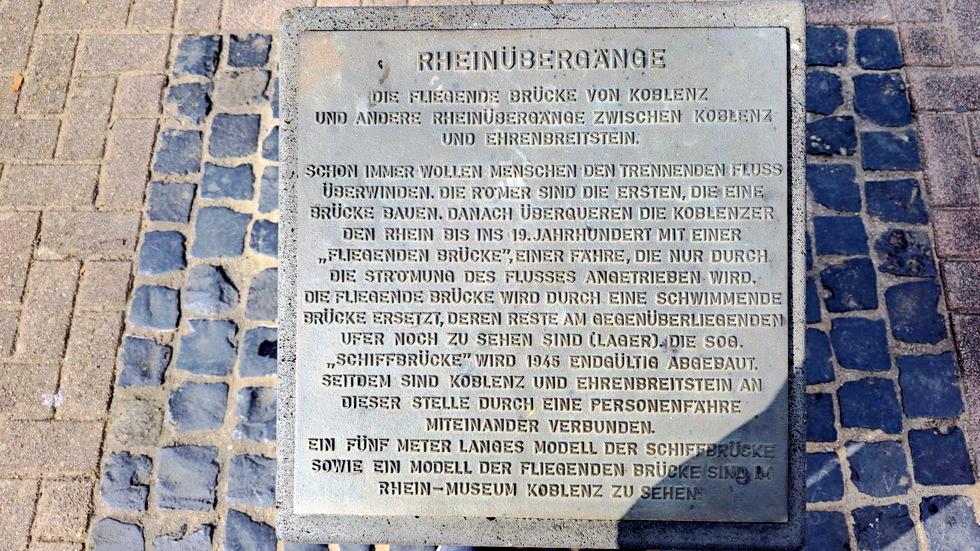

Anker

GPS 50.359389, 7.609451

Man unterscheidet Stock- und Klippanker. Der klassische Stockanker, am Ankerkran gefahren, wird heute nicht mehr eingesetzt. Der Klippanker, ein stockloser Anker mit beweglicher Flunke, isst heute allgemein im Gebrauch. Er wird am Bug des Schiffes gefahren.

Der hier gezeigte Anker ist ein Klippanker. Wird der Anker gesetzt, gräbt sich sein bewegliches Vorderteil, die sog. Flunken od. Schaufeln, in den Flussgrund. Durch das strömungsbedingte Abtreiben des Schiffes kommt Spannung auf Ankerkette und Anker. Auch das große Gewicht von Anker und Ankerkette trägt dazu bei, das Schiff ruhig auf seiner Position zu halten. Durch die Ankerklüse wird die Ankerkette zur Ankerwinde geführt- Werden Ankerwinden in der Vergangenheit per Hand oder mit Dampfkraft bewegt, so treiben heute leistungsstarke Elektromotoren die schweren Winden an und erleichtern so die schwere Arbeit des Ankerns und der Ankerbergung.

Schiffsanlegestelle rechts

Tafel 5

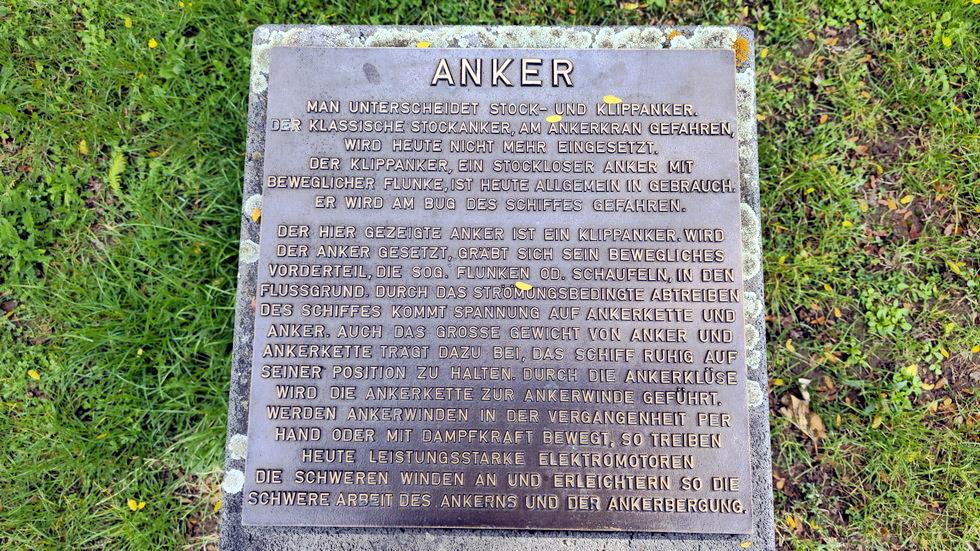

Rheinübergänge

GPS 50.359173, 7.609391

Die fliegende Brücke von Koblenz und andere Rheinübergänge zwischen Koblenz und Ehrenbreitstein

Schon immer wollen Menschen den trennenden Fluss überwinden. Die Römer sind die ersten, die eine Brücke bauen. Danach überqueren die Koblenzer den Rhein bis ins 19. Jahrhundert mit einer „Fliegenden Brücke“, einer Fähre, die nur durch die Strömung des Flusses angetrieben wird. Die „Fliegende Brücke“ wird durch eine schwimmende Brücke ersetzt, deren Reste am gegenüberliegenden Ufer noch zu sehen sind (Lager). Die sog. „Schiffsbrücke“ wird 1946 endgültig abgebaut. Seitdem sind Koblenz und Ehrenbreitstein an dieser Stelle durch eine Personenfähre miteinander verbunden.

Ein fünf Meter langes Modell der Schiffsbrücke sowie ein Modell der fliegenden Brücke sind im Rhein-Museum Koblenz zu sehen.

Alte Brücken. Alter und Quelle unbekannt.

Schiffsanlegestelle links

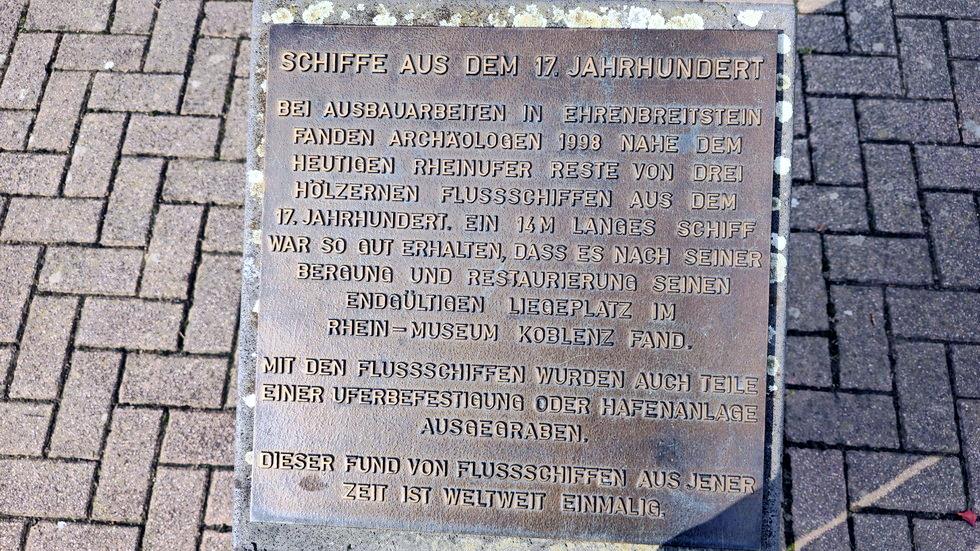

Ein damals aufgefundenes Rheinschiff ist im Rhein-Museum zu besichtigen.

Tafel 6

Schiffe aus dem 17. Jahrhundert

GPS 50.358941, 7.609431

Bei Ausbauarbeiten in Ehrenbreitstein fanden Archäologen 1998 nahe dem heutigen Rheinufer Reste von drei hölzernen Flussschiffen aus dem 17. Jahrhundert. Ein 14 m langes Schiff war so gut erhalten, dass es nach seiner Bergung und Restaurierung seinen endgültigen Liegeplatz im Rhein-Museum Koblenz fand.

Mit den Flussschiffen wurden auch Teile einer Uferbefestigung oder Hafenanlage ausgegraben.

Dieser Fund von Flussschiffen aus jener Zeit ist weltweit einmalig.

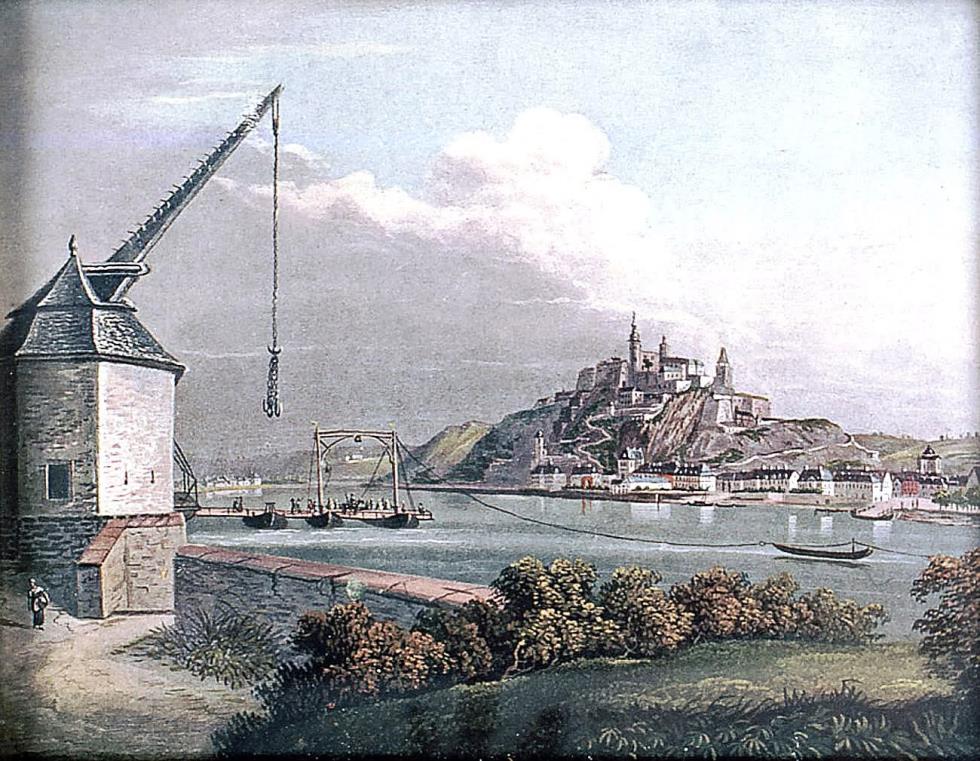

Gegenüber Pegelhaus

Pegelhaus Koblenz

Alter Stich

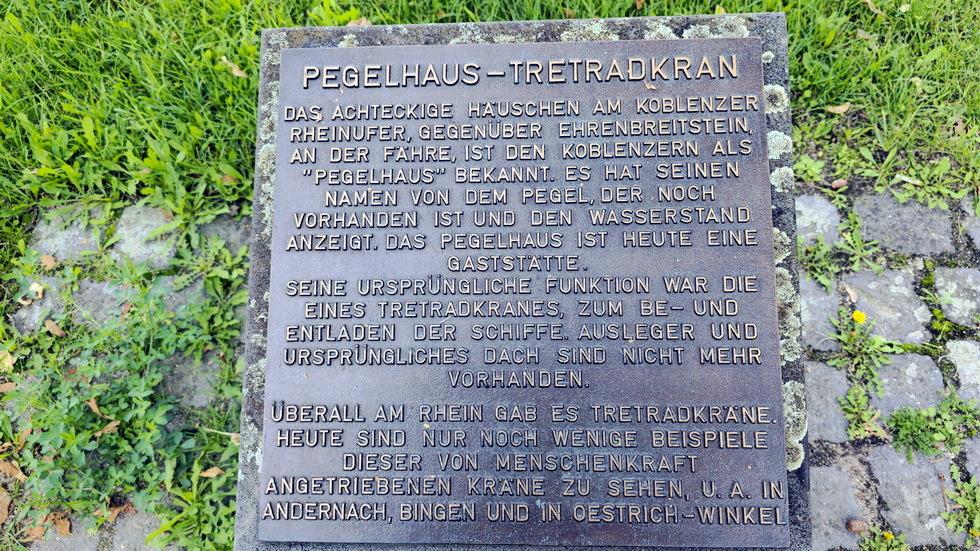

Tafel 7

Schiffskran Bingen

Pegelhaus – Tretradkran

GPS 50.358571, 7.609505

Das achteckige Häuschen am Koblenzer Rheinufer gegenüber Ehrenbreitstein, an der Fähre, ist den Koblenzern als „Pegelhaus“ bekannt. Es hat seinen Namen von dem Pegel, der noch vorhanden ist und den Wasserstand anzeigt. Das Pegelhaus ist heute eine Gaststätte.

Seine ursprüngliche Funktion war die eines Tretradkranes zum Be- und Entladen der Schiffe. Ausleger und ursprüngliches Dach sind nicht mehr vorhanden.

Überall am Rhein gab es Tretradkräne. Heute sind nur noch wenige Beispiele dieser von Menschenkraft angetriebenen Kräne zu sehen, u.a. in Andernach, Bingen und Oestrich-Winkel.

Fähranleger

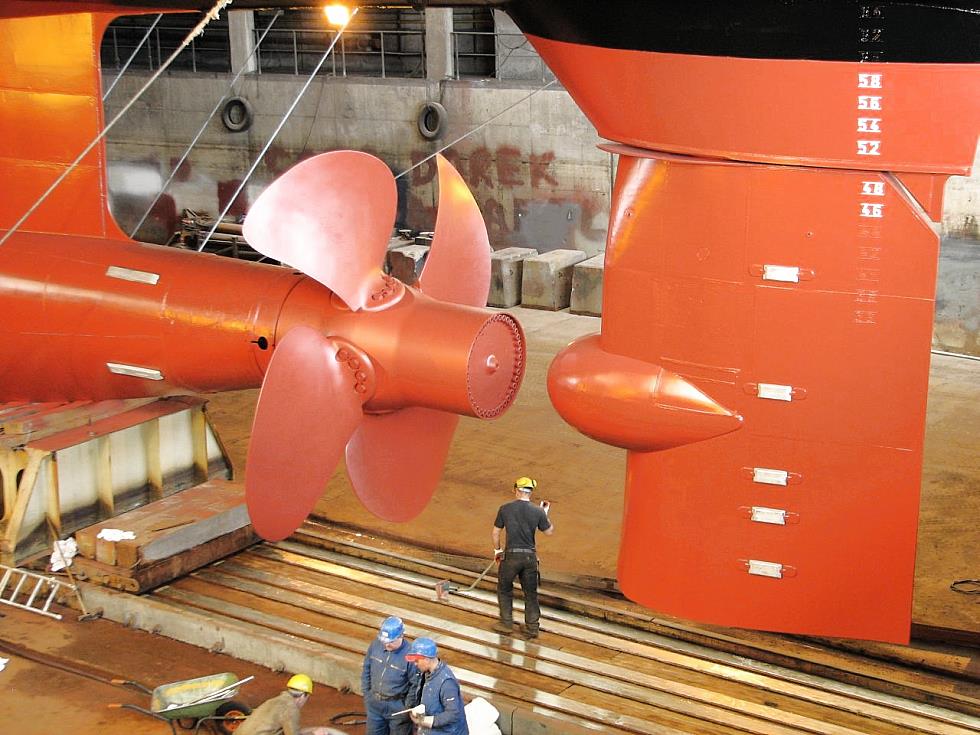

In der Werft

Tafel 8

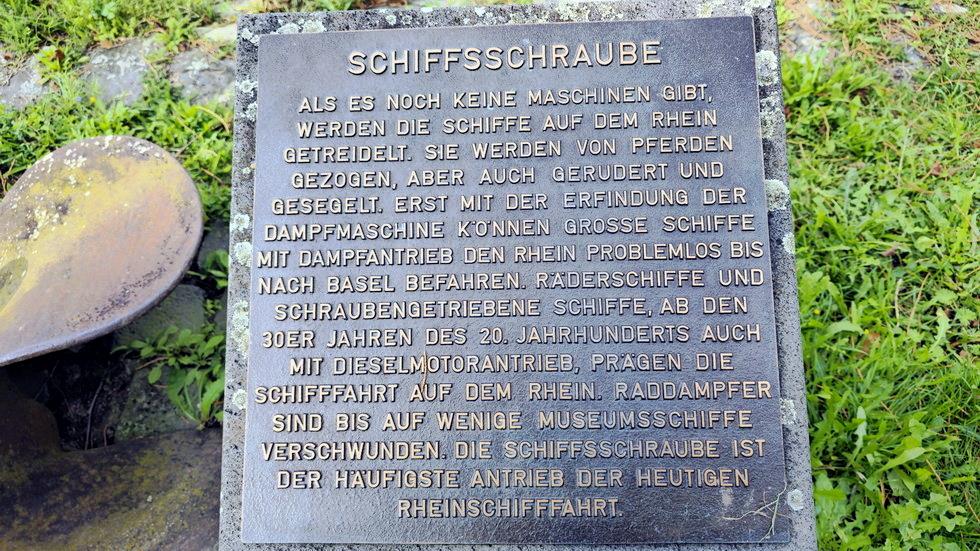

Schiffsschraube

GPS 50.358009, 7.609551

Als es noch keine Maschinen gibt, werden die Schiffe auf dem Rhein getreidelt. Sie werden von Pferden gezogen, aber auch gerudert und gesegelt. Erst mit der Erfindung der Dampfmaschine können große Schiffe mit Dampfantrieb den Rhein problemlos bis nach Basel befahren. Räderschiffe und schraubengetriebene Schiffe, ab dem 20. Jahrhundert auch mit Dieselmotorantrieb, prägen die Schifffahrt auf dem Rhein. Raddampfer sind bis auf wenige Museumsschiffe verschwunden. (Anm.: der Raddampfer „Goethe“ fährt jeden Morgen um 9 Uhr ab dem Rheinufer gegenüber nach Rüdesheim). Die Schiffsschraube ist der häufigste Antrieb der heutigen Rheinschifffahrt.

Vor Diehls Hotel

Tafel 9

Links: Denkmal zur Rheinbegradigung in Leopoldshafen

Quelle: Wikipedia

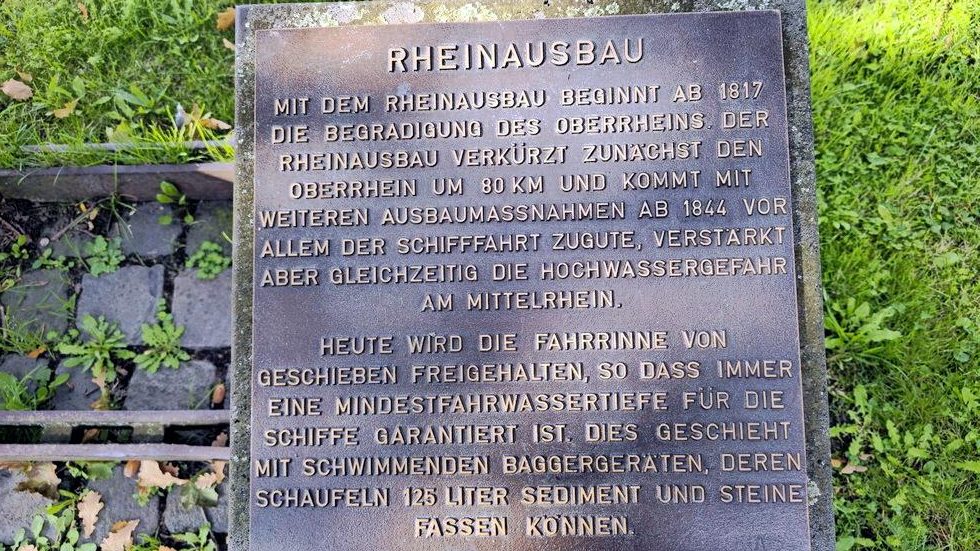

Rheinausbau

GPS 50.357422, 7.609861

Zu meinem Erstaunen habe ich bei der Erfassung der Tafeln davon 9 gefunden, entgegen den Angaben des Rhein-Museums.

Mit dem Rheinausbau beginnt ab 1817 die Begradigung des Oberrheins. Der Rheinausbau verkürzt zunächst den Oberrhein um 80 km und kommt mit weiteren Ausbaumaßnahmen ab 1844 vor allem der Schifffahrt zugute, verstärkt aber gleichzeitig die Hochwassergefahr am Mittelrhein.

Heute wird die Fahrrinne von Geschieben freigehalten, so dass immer eine Mindestfahrwassertiefe für die Schiffe garantiert ist. Dies geschieht mit schwimmenden Baggergeräten, deren Schaufeln 125 Liter Sedimant und Steine fassen können.

Heute, 30.09.2025, die fünf Stationen von Pfaffendorf.

Also die Stationen, die ich am 30.09. und am 01.10.2025 aufgefunden habe.

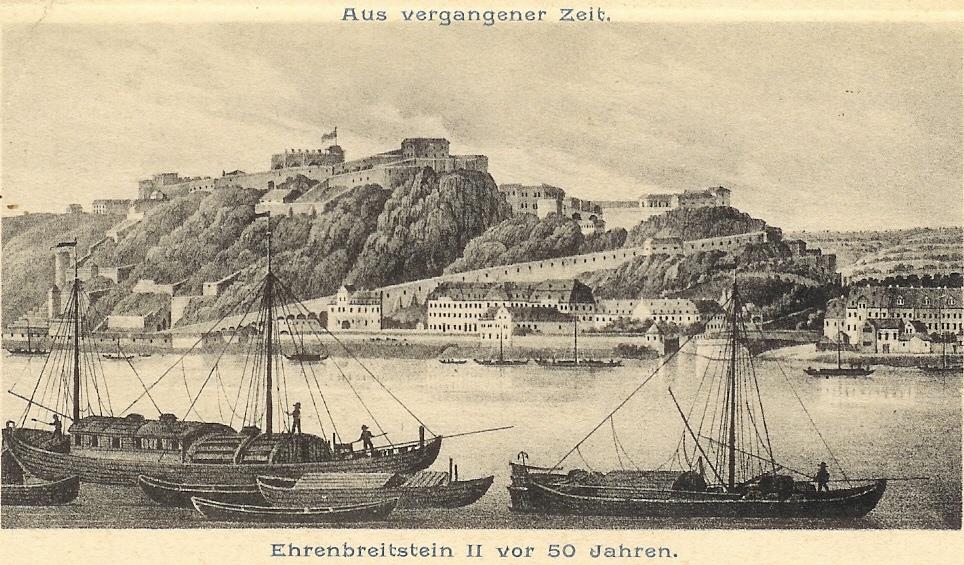

Stromaufwärts Rheinbrücke

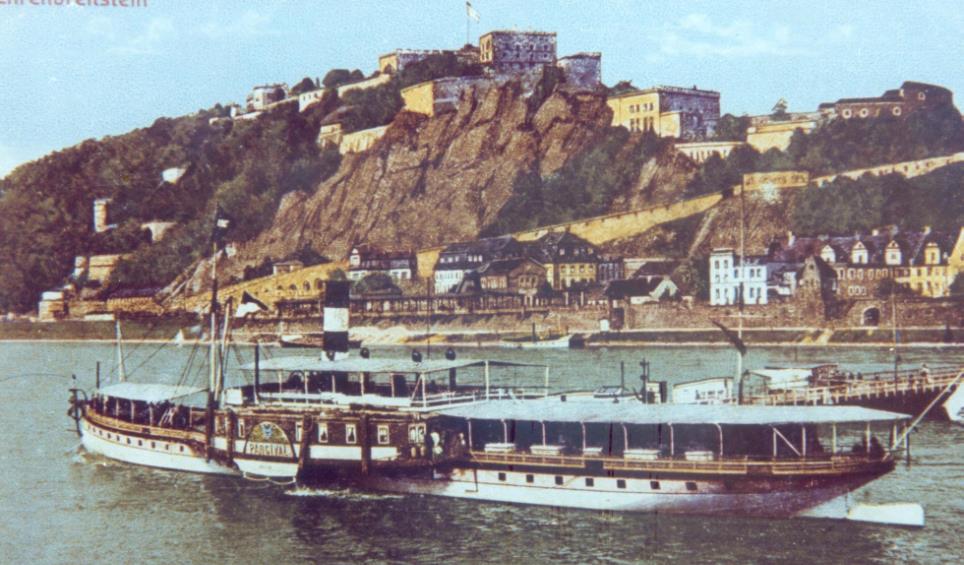

Postkarte ca 1905

Lage

Tafel 10

Um 1910

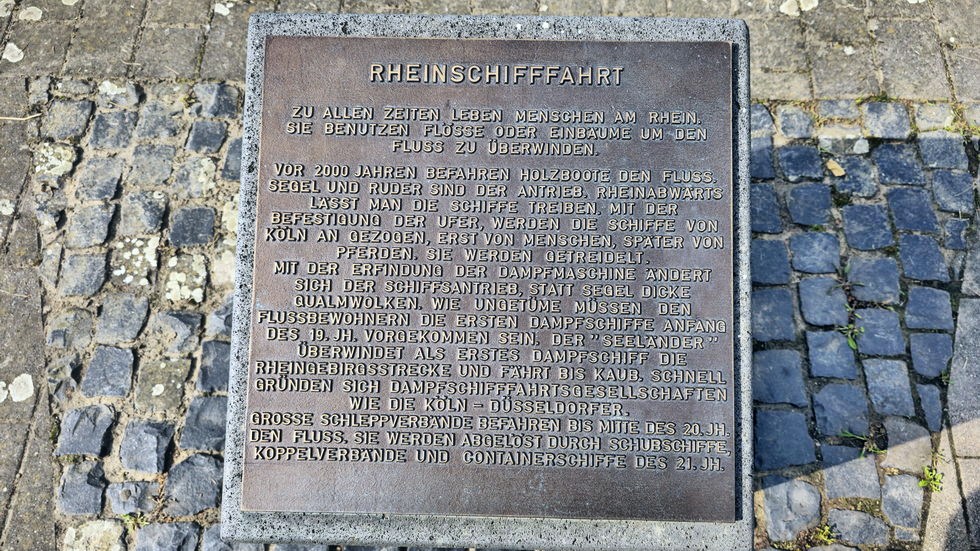

Rheinschifffahrt

GPS 50.351477, 7.609888

Zu allen Zeiten leben Menschen am Rhein. Sie benutzen Flösse oder Einbäume um den Fluß zu überwinden.

Vor 2000 Jahren befahren Holzboote den Fluss. Segel und Ruder sind der Antrieb, rheinabwärts lässt man die Schiffe treiben. Mit der Befestigung der Ufer werden die Schiffe von Köln an gezogen, erst von den Menschen, später von Pferden, sie werden getreidelt.

Mit der Erfindung der Dampfmaschine ändert sich der Schiffsantrieb, statt Segel dicke Qualmwolken. Wie Ungetüme müssen den Flussbewohnern die ersten Dampfschiffe Anfang des 19. Jh. vorgekommen sein.

Der „Seeländer“ überwindet als erstes Dampfschiff die Rheingebirgsstrecke und fährt bis Kaub. Schnell gründen sich Dampfschifffahrtsgesellschafen wie die Köln-Düsseldorfer.

Große Schlepperverbände gefahren bis Mitte des 20. Jh. den Fluss, sie werden abgelöst durch Schubschiffe, Koppelverbände und Containerschiffe des 21. Jh.

Pfaffendorf Mitte

Tafel 11

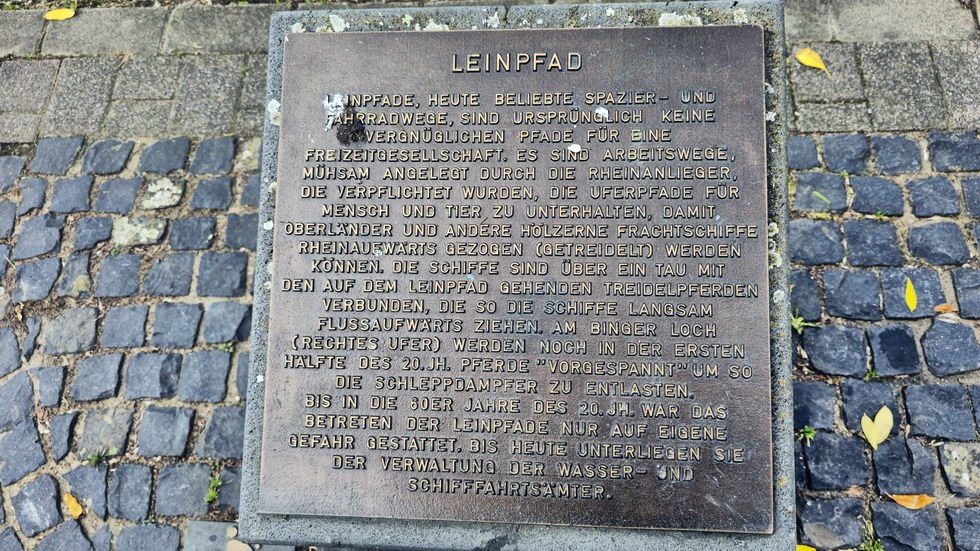

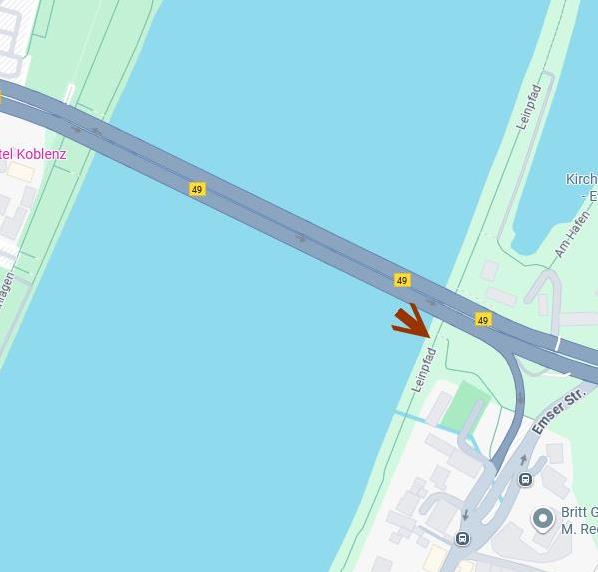

Leinpfad

GPS 50.349415, 7.604476

Leinpfade, heute beliebte Spazier- und Fahrradwege, sind ursprünglich keine vergnüglichen Pfade für eine Freizeitbeschäftigung. Es sind Arbeitswege, mühsam angelegt durch Rheinanlieger, die verpflichtet wurden, die Uferpfade für Mensch und Tier zu unterhalten, damit Oberländer und andere hölzerne Frachtschiffe rheinaufwärts gezogen (getreidelt) werden können. Die Schiffe sind über ein Tau mit den auf dem Leinpfad gehenden Treidelpferden verbunden, die so die Schiffe langsam flussaufwärts ziehen. Am Binger Loch (rechtes Ufer) werden noch in der ersten Hälfte des 20. Jh. Pferde „vorgespannt“, um so die Schleppdampfer zu entlasten.

Bis in die 80er Jahre des 20. Jh. war das Betreten der Leinpfade nur auf eigene Gefahr gestattet. Bis heute unterliegen sie der Verwaltung der Wasser- und Schifffahrtsämter.

Oberhalb Pfaffendorf Mitte

Tafel 12

Tonnen und Fahrrinne

Der Rhein ist eine Wasserstraße. Wie auf dem Land der Autoverkehr, ist auch der Schiffsverkehr durch Zeichen und Signale geregelt. Damit auch vollbeladene Schiffe nicht auf Grund laufen, benötigen sie eine Mindestfahrwassertiefe. Diese Fahrrinne wird flussabwärts durch grüne (links) und rote (rechts) Fahrrinnentonnen gekennzeichnet. Die Tonnen sind im Flussgrund durch Tonnenanker befestigt, so dass sie nicht von der Strömung des Wassers weggetragen werden können.

Damit die Fahrrinnentonnen auch in der Nacht durch Radar wahrgenommen werden können, besitzen sie an ihrer Spitze Radarreflektoren. Außer den Fahrrinnentonnen gibt es noch Ankertonnen (gelb), Tonnen, die die Teilung der Fahrrinne anzeigen oder Tonnen (rot/weiß oder grün/weiß gestreift), die auf Bauwerke in und am Fluss aufmerksam machen.

Oberhalb Pfaffendorf Mitte

Marksburg

Tafel 13

Schloss Stolzenfels 2003

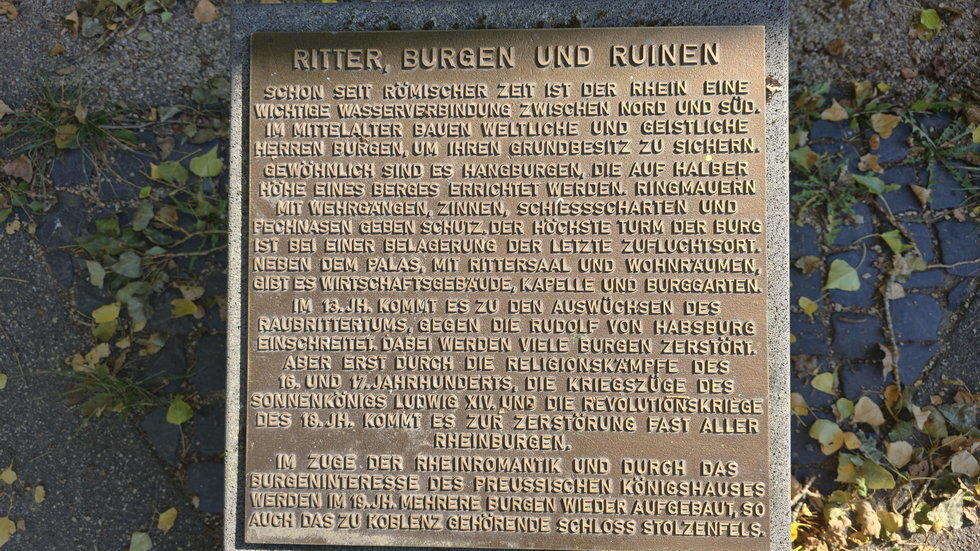

Ritter, Burgen und Ruinen

Schon seit der römischen Zeit ist der Rhein eine wichtige Wasserverbindung zwischen Nord und Süd. Im Mittelalter bauen weltliche und geistliche Herren Burgen, um ihren Grundbesitz zu sichern. Gewöhnlich sind es Hangburgen, die auf halber Höhe eines Berges errichtet werden. Ringmauern mit Wehrgängen, Zinnern, Schießscharten und Pechnasen geben Schutz, der höchste Turm der Burg ist bei einer Belagerung der letzte Zufluchtsort.

Neben dem Palas, mit Rittersaal und Wohnräumen, gibt es Wirtschaftsgebäude, Kapelle und Burggarten.

Im 13. Jh. kommt es zu den Auswüchsen des Raubrittertums, gegen die Rudolf von Habsburg einschreitet, dabei werden viele Burgen zerstört.

Aber erst durch die Religionskämpfe des 16. und 17. Jahrhunderts, die Kriegszüge des Sonnenkönigs Ludwig XIV. und die Revolutionskriege des 18. Jh. kommt es zur Zerstörung fast aller Rheinburgen.

Im Zuge der Rheinromantik und durch das Burgeninteresse des preußischen Königshauses werden im 19. Jh. mehrere Burgen wieder aufgebaut, so auch das zu Koblenz gehörende Schloss Stolzenfels.

Oberhalb Pfaffendorf Mitte

Tafel 14

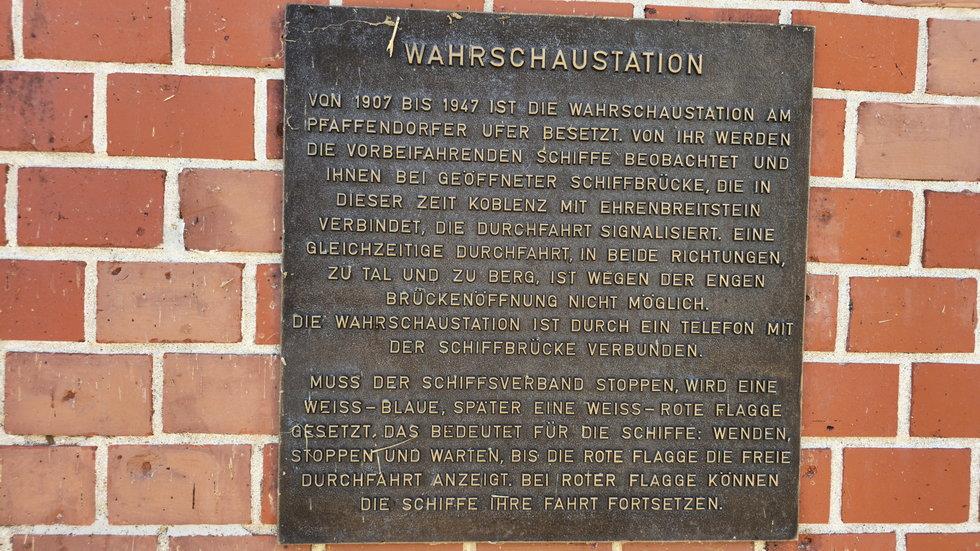

Wahrschaustation

GPS 50.340389, 7.598805

Von 1907 bis 1947 ist die Wahrschaustation am Pfaffendorfer Ufer besetzt. Von ihr werden die vorbeifahrenden Schiffe beobachtet und ihnen bei geöffneter Schiffsbrücke, die in dieser Zeit Koblenz mit Ehrenbreitstein verbindet, die Durchfahrt signalisiert. Eine gleichzeitige Durchfahrt, in beide Richtungen, zu Tal und zu Berg, ist wegen der engen Brückenöffnung nicht möglich.

Die Wahrschaustation ist durch ein Telefon mit der Schiffbrücke verbunden.

Muss der Schiffsverband stoppen, wird eine weiß-blauer, später eine weiß-rote Flagge gesetzt. Das bedeutet für die Schiffe: wenden, stoppen und warten, bis die rote Flagge die freie Durchfahrt anzeigt. Bei roter Flagge können die Schiffe ihre Fahrt fortsetzen.

Der Rheinkulturpfad auf der Internetseite der Stadt Koblenz